2025.07.19 Sat

関市

EXHIBITION / EVENT

2025.07.19 Sat

関市

EXHIBITION / EVENT

開催中の展覧会

桃紅館

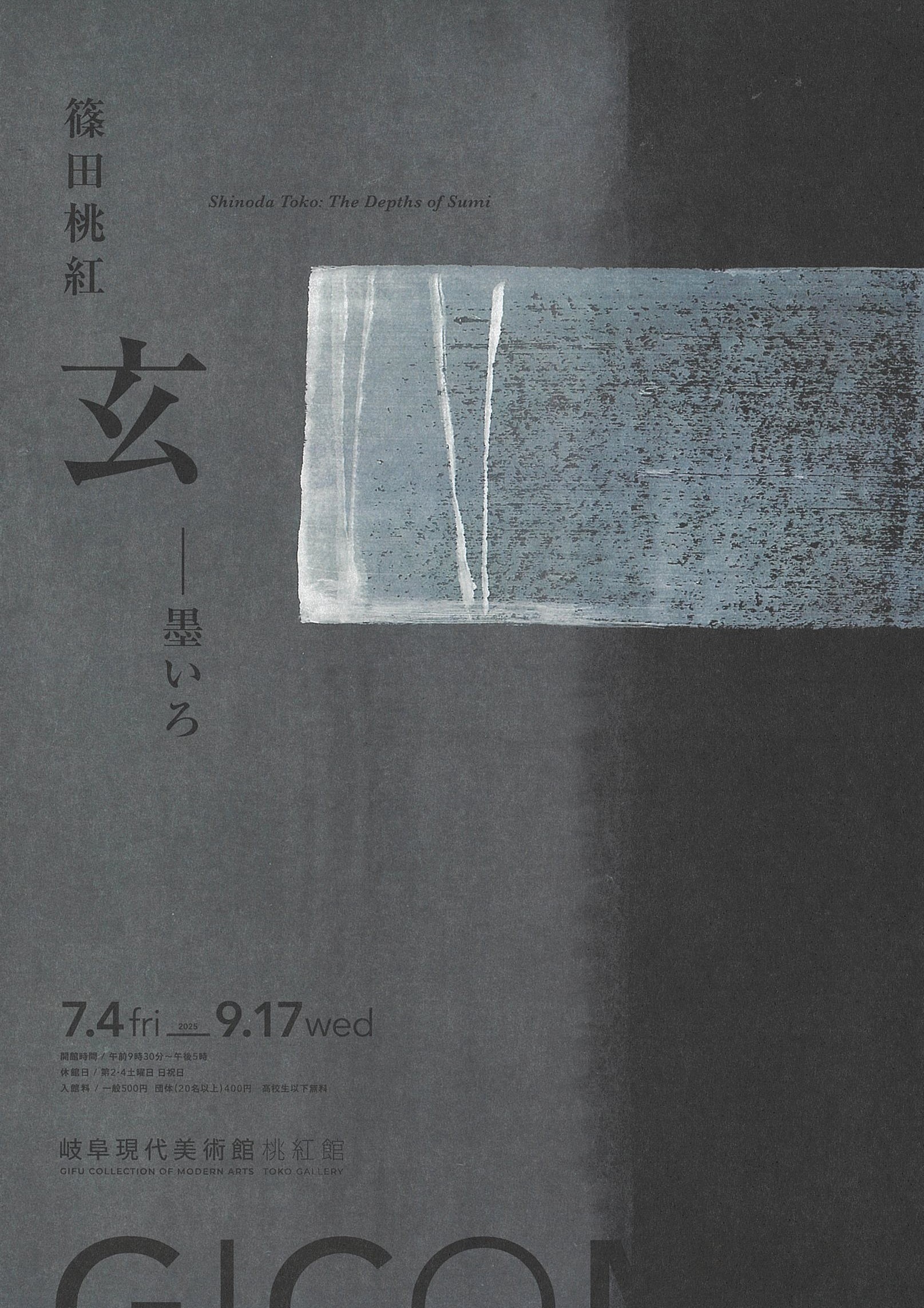

篠田桃紅 玄―墨いろ

現在

開催中

開催中

イベント

桃紅館

学芸員によるギャラリートーク

大地館

佐藤久成 ヴァイオリンリサイタル

大地館

大人ワークショップ「銀箔貼りワークショップ」2日間コース

大地館

墨ワークショップ「淡墨のみりょく発見!」

開館時間

9:30 — 17:00

所在地

〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地

(鍋屋バイテック会社 関工園内)

phone:0575-23-1210

fax:0575-23-1218

休館日

日曜日、祝日、第2、4土曜日、年末年始、展示替え期間

入館料

桃紅館入館・観覧時のお願い

- 展示品には触れないでください。

- 館内での撮影はできません。

- 展示室内での通話、飲食(ガム・飴なども含め)はご遠慮ください。

- 館内は禁煙です。

- 館内への動植物、危険物、傘などの持ち込みはご遠慮ください。

- 展示室内での鉛筆以外の筆記用具の使用はご遠慮ください。

- 当館では作品保護の観点から館内の温湿度を一定にしています。

アクセス

[タクシー利用の場合]

JR東海道本線:岐阜駅より所要時間30分(約17.2km)

名鉄犬山線:新鵜沼駅より所要時間20分(約12.1km)

名鉄各務原線:三柿野駅より所要時間15分(約9km)

関シティターミナルより所要時間12分 (約5.7km)

[車の場合]

東海北陸自動車道:関ICから約5分

音声ガイドのご案内

アトリエや展示室の作品(一部)について音声で解説しています。

館内のゲスト用Wi-Fiを通じ、無料の音声ガイドがご利用いただけます。

当館では音声ガイド機の貸し出しは行っていませんので、音声ガイドをお聴きになる場合は、お手持ちのスマートフォンとイヤホンをご用意ください。

音声ガイドご利用の際の注意

- スマートフォンとイヤホンをお持ちになり、展示室にご入場ください。

- 展示室内でお聞きになる際はイヤホンまたはヘッドホンをご使用ください。

- 当館ではスマートフォンやイヤホンの貸出はおこなっておりません(イヤホンをお持ちでない場合は受付にて販売しております)。

- 音声ガイドは録音禁止です。

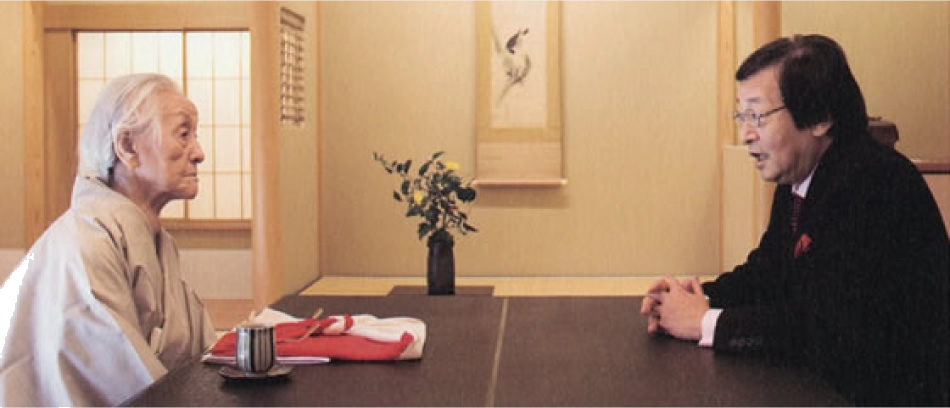

[対談] 篠田桃紅+岡本太一

2007年12月16日(日) 東京にて 司会、記録:宮崎香里(岐阜現代美術館学芸員) 撮影:近藤茂實 抽象には自由な想像力を羽ばたかせるものがある。 宮崎香里(以下 宮崎): 岡本会長は、書ではなくて...